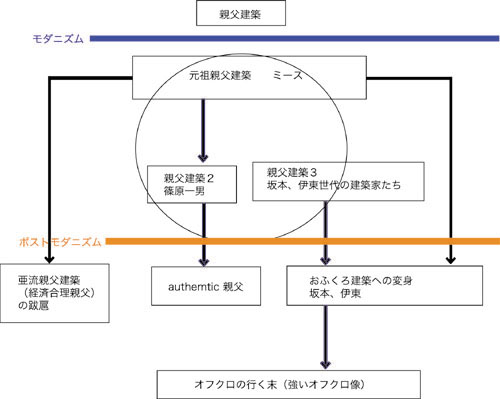

僕の先生である篠原一男の住宅を故宮脇壇は「パジャマでは歩けない住宅」と表し、篠原の逆鱗に触れた。篠原の住宅は「芸術」であり、その空間にはその空間にしつらえられているもの意外の混入は許されない”exclusive”なものだった。「そんなの住宅じゃないでしょう」という捕らえ方もあろうかと思うし、「そんなところで生活できるの?」という疑問もあろうかと思うけれど、実際に篠原の住宅に行ってみると住人はきれいに、そしてきちんと「生活」しているのが分かる。それになにより確かに、この研ぎ澄まされた空間に邪魔なものはおきたくないという気になる。それほどその空間は美しいからだ。

さてこの美しさに今をときめく伊東豊雄や坂本一成は一時しびれていた。だから、彼らは師匠を超えるために様々な作戦を立てたが、やはり初期の作品はこうした”exclusive”な空間に引き寄せられていた。中野本町の家など僕は高校時代に今は廃刊となった「都市住宅」で見て、「これは果たして建築か?」と思いつつもその美しさに声が出なかった。本物を見せてもらった時はとにかく感動した。「これぞ建築だ」と思ったものだ。

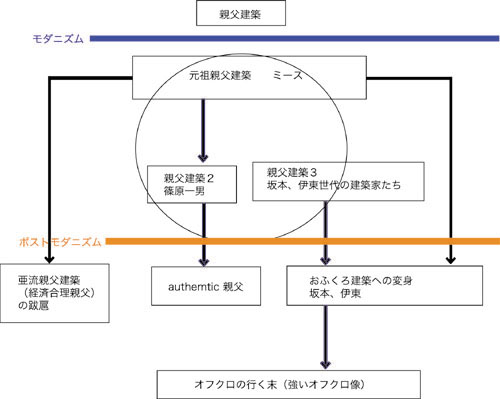

さてしかし、そもそもこうした”exclusive”で頑固な建築、言ってみれば親父的な建築を作ることは彼ら若い(?)世代の建築家の本意ではなかったし、なんとかこの魔の美しさから逃れようとしたのである。僕は伊東豊雄のシルバーハットができたての頃、氏とお話をする機会があったが、「こんな格好悪いもの作っちゃった」と嘆いていたのを今でも鮮明に覚えている。規律正しく、厳格な親父建築から逃れ、しなやかで、やさしく、軽やかなオフクロ的建築をまだその頃の伊東は頭で作っていたということだ。

オフクロ建築とは、では、格好悪いのか? 格好悪いというより、どこにあるの、それ?という感じがオフクロ建築の妙だ。それこそ、一昔前のオフクロとは、親父の3歩後ろを空気のように寄り添って歩いていたのである。そうしたオフクロみたいな空気みたいな建築が本当にできたら、そんな建築はちょっと怖い。

I 親父建築の起源

II 元祖親父建築

−ミース・ファン・デル・ローエの均斉

III 親父建築は美しい

−篠原一男と形式性

a, 上原曲道の家

b, 白の家

c, 谷川さんの住宅

d, 篠さんの家

IV 親父建築2

−内向きな男建築

1)坂本一成の閉じた箱

a, 水無瀬の町家

b, 雲野流山の家

c, 計画 N

2)伊東豊雄の閉ざされた内部

−中野本町の家

V オフクロへの転進

−しなやかで包み込む建築

1)坂本一成の解放

a, project k

b, House SA

c, Hut T

2)伊東豊雄の風の変容体

a, シルバーハット

3)ミース・ファン・デル・ローエの均等

a, Crown Hall IIT

VI オフクロの行く末(強いオフクロ像)

1)ダーティーリアリズム

2)構造力

《参考文献》

[A]…講義の理解を深めるために是非一読を(入手も容易)。

[B]…講義の内容を発展的に拡張して理解したい人向け。

[C]…やや専門的だが、面白い本。

[D]…やや専門的かつ入手困難だが、それだけに興味のある方は是非。

- 八束はじめ、2001 『ミースという神話』、彰国社 [B]

● コルビュジェに続く八束氏のモダニズム建築家モノグラフ。斬新な読み取りはコルビュジェ論に変わらず興味深い。

- Rem Koolhaas, 1991 “S, M, L, XL”, 010Publishers [B]

● モダニズム建築の量の表現力(非表現力)を扱った最初(で最後)の書。

- バーナード・ルドフスキー(Bernard Rudofsky)、1984(1964)『建築家なしの建築』(渡辺武信訳)、鹿島出版会 [B]

● ヴァナキュラー建築に見られるグッドデザインの観察。

- 多木浩二、1976『生きられた家 —経験と象徴』、青土社 [A]

● 現象学を用いた建築論の日本における古典。この書が当時の若き建築家たちを導いたと言って過言ではない。

- ノルベルグ・シュルツ(Christian Norberg-Schultz)、1973(1971)『実存・空間・建築』(加藤邦男訳)、鹿島出版会 [B]

● ヨーロッパにおける現象学的建築論の古典。

- ハンス・ゼードルマイヤー(Hans Sedlmayr)、1965(1948)『中心の喪失—危機に立つ近代芸術』、美術出版社 [C]

● リオタール風に言えば大きな物語の喪失。

- 坂本一成・多木浩二、1996『対話、建築の思考』、住まいの図書館出版局 [A]

● 難解な坂本建築を多木氏が明快に解きほぐす。

- 八束はじめ、1985『批評としての建築』、彰国社 [B]

● 建築の自律性をうたう八束氏の厳しい論考。

- 難波和彦、1999 「建築の批評性とは何か」、『建築の書物/都市の書物』 五十嵐太郎編所収、INAX出版 [C]

● 上記八束論考への批判的考察。

- P.Eisenan M.Graves C.Gwathmey J.Hejduk R.Meier, 1975 five architects , Oxford Univ. Pr. [C]

● アメリカポストモダンの起源ともいえる、ホワイト対グレーの対立軸を生み出した作品集。

- フレドリック・ジェイムソン(Fredric Jameson)、1998(1994)『時間の種子』(松浦俊輔+小野木明恵訳)、青土社 [B]

● 後期資本主義のポストモダン分析。

- 篠原一男、1964『住宅建築』、紀伊國屋書店 [A]

● 前衛にふさわしいエネルギーに満ちた言葉。

- 篠原一男、1996『篠原一男』、TOTO出版 [B]

● 巨匠篠原の集大成。

- 伊東豊雄、1989『風の変様体』、青土社 [A]

● 伊東豊雄 70〜80年代の言説。

- 伊東豊雄、2000『透層する建築』、青土社 [B]

● 伊東豊雄 1988年から2000年までの言説。

|