2021年度前期 第1回(建築)『現代建築理論序説(前半)』

ハリー・F・マルグレイブ+デイヴィッド・グッドマン 著

澤岡清秀 監訳

鹿島出版会

議題

1.「理論と実践」について

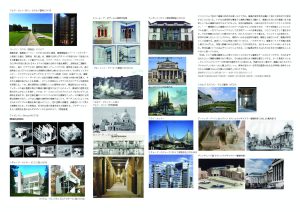

理論の金箔時代の一人にチュミが挙げられている。ラ・ヴィレット公園のプランニンググリッドを見ても理論(感覚的アプローチ)が彼の中で支配的なように感じる。みなさんは建築(の設計)を考える時、理論と実践にそれぞれどのくらいを割いているでしょうか。(pp.222~くらい)

2.「ゲーリーの芸術家的な視点」について

彼は「本当の秩序は〜である。建築とは根本的に「切断し薄切りにし、〜」」と建築の原則を取り上げている。後期の作品に見られるような芸術的なデザインの傾向の変化を明示している。先程挙げたチュミと対照的と言えるかもしれません。少し二人の立場を単純にして理論的or芸術的だとした場合の自身の賛成もしくは反対の意見。(pp.238~)

3.「建築と都市の視点」について

コールハースはデリリアス・ニューヨークを通して建築と都市を考える視点が変わってきたように思う。後に彼は一つの建物に大都市を入れるビッグネスを提唱している。

建築と都市を考える、見る視点に違いはありますか。(pp.286~くらい)

4.「ダイアグラム」について

プラグマティズムの中で「OMAやMVRDVもダイアグラムを受け入れ、実際しばしばそれを文字通り建物へ置き換えている。UNスタジオは新しさや魅力的な形態を発生させるものとして、ダイアグラムを集中的に探究する。」とある。自身にとっての「ダイアグラム」への考えについて。(pp.304~くらい)

5.「素材感」について

ミニマリズムの中で「素材感と効果」を標榜する建築家としてヘルツォーク&デ・ムロンが挙げられている。彼らは「私たちの建物の強さは、訪れる人の内臓を直接刺激することである。私たちにとって、それだけが建築で大切なことだ。」と述べている。彼らの作品もしくは他の建築で五感を刺激する作品の体験(または見聞)について。(pp.316~)